久しぶりに「善の研究」読書会に参加してきました。4月19日は今年度最初の回です。

久しぶりに「善の研究」読書会に参加してきました。4月19日は今年度最初の回です。

今回のテーマは「行為・上」。西田幾多郎の『善の研究』の中でも、特に深い考察が続く章です。読書会はディスカッション形式ではなく、講義形式で行われました。講師は、金沢大学の山本英輔教授。哲学の専門家として知られており、この「善の研究」読書会の講座を7年担当されている先生です。

西田幾多郎の「善の研究」哲学読書会

会場は西田幾多郎記念哲学館です

今日は気温が25度以上の夏日となり初夏を感じるくらいの暑い日になりました。

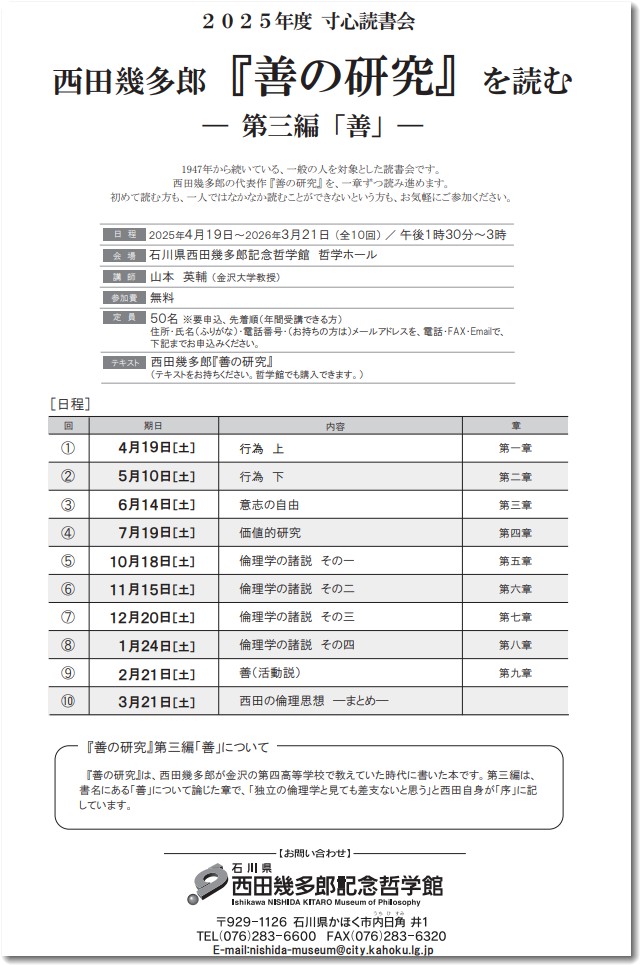

2025年度の読書会計画

今年度も10回の計画があります。すでに業務予定などで参加が難しい日もありますが、できるだけ参加しようと思っています。

なお、昨年の読書会に参加した様子は以下の記事で紹介しています。

本日のテーマは「善の研究」から「行為・上」

行為とは?意志とは?その構造を解き明かす

今回の読書会では、「行為・上」がテーマです。この部分では西田幾多郎の「行為の」の定義から始まりました。西田は「行為とは意志を伴う運動である」と定義します。つまり、ただの動作ではなく、「こうしたい」という意志があることがポイントです。

この意志がどのように生まれてくるのか、西田は次のようなプロセスで説明しています。

-

動機が生まれる

-

目的のイメージ(観念)ができる

-

それに向かって欲求が生まれる

-

最終的に「やろう」と決意する

この一連の流れの中で、意志はただの気まぐれではなく、観念を能動的にまとめあげる「統覚(とうかく)」という働きだと考えられます。

意志の正体は「自己のもっとも明確な表れ」

西田はさらに、意志の働きが「思考」や「想像」、「連想」「融合」といった他の精神活動と本質的には同じものだと論じています。違うのは“程度”だけで、根本ではすべて「統一作用」なんですね。

とくに「意志」という働きは、自分自身がもっとも鮮やかにあらわれる場面だとも言われます。自分が何を選び、どう行動するか——そこには「私とは何か」という問いが、くっきりと浮かび上がってきます。

まとめ:行為を通して「私」を知る

「行為・上」の章を通じて、西田は“人は行為を通じてこそ、自分自身を深く意識できる”と語ります。ただ考えているだけではなく、実際に「やる」ということがどれほど大きな意味を持っているのか、改めて考えさせられました。

ChatGPTによる青空文庫の「善の研究 行為・上」解説

読書会に臨む前に青空文庫の「善の研究」から、本日の該当部分を抽出し、現代文の解説をつけておきました。この内容のプリントを持参して読書会に参加しました。以下は備忘録として残しておきます。

西田幾多郎『善の研究』第三編 第一章「行為 上」

西田幾多郎『善の研究』第三編 第一章「行為 上」を全文そのまま載せ、段落ごとに**【原文】→【解説】**の順で小分けしました。番号は読みやすさのための通し番号です。解説はすべて「です・ます」調で、専門用語をできるだけ現代語に言い換えてあります。

1

【原文】

実在は如何なる者であるかということは大略説明したと思うから、これより我々人間は何を為すべきか、善とは如何なる者であるか、人間の行動は何処に帰着すべきかというような実践的問題を論ずることとしよう。而して人間の種々なる実践的方面の現象は凡て行為という中に総括することができると思うから、これらの問題を論ずるに先だち、先ず行為とは如何なる者であるかということを考えて見ようと思う。

【解説】

ここまで西田は「実在(存在)とは何か」を理論的に語ってきました。これからは「人はどう生きるべきか」「善とは何か」といった実践の領域に進みます。実践を語るにはまず「行為」が何であるかを定義しなければならない、という導入部です。

2

【原文】

行為というのは、外面から見れば肉体の運動であるが、単に水が流れる石が落つるというような物体的運動とは異なっている。一種の意識を具えた目的のある運動である。しかし単に有機体において現われる所の目的はあるが全く無意識である種々の反射運動や、稍高等なる動物において見るような目的あり且つ多少意識を伴うが、未だ目的が明瞭に意識されて居らぬ本能的動作とも区別せねばならぬ。

【解説】

行為は体の動きですが、石が落ちるような単なる物理運動ではありません。はっきり自覚された目的を伴う点が特徴です。反射や動物の本能行動は目的がぼんやりしているか無意識なので、人間の「行為」とは区別されます。

3

【原文】

行為とは、その目的が明瞭に意識せられている動作の謂である。我々人間も肉体を具えているからは種々の物体的運動もあり、また反射運動、本能的動作もなすことはあるが、特に自己の作用というべき者はこの行為にかぎられているのである。

【解説】

要するに行為=目的を自覚した動作です。人間にも本能や反射はありますが、私たちが「自分の働き」と呼べるのは意識的な行為だけだ、という主張です。

4

【原文】

この行為には多くの場合において外界の運動即ち動作を伴うのであるが、無論その要部は内界の意識現象にあるのであるから、心理学上行為とは如何なる意識現象であるかを考えて見よう。行為とは右にいったように意識されたる目的より起る動作のことで、即ちいわゆる有意的動作の謂である。

【解説】

行為は見た目には身体運動ですが、本質は内面的な意識現象=意志にあります。心理学的に「行為とはどんな意識の働きなのか」を考えようという宣言です。

5

【原文】

但し行為といえば外界の動作をも含めていうが、意志といえば主として内面的意識現象をさすので、今行為の意識現象を論ずるということは即ち意志を論ずるということになるのである。さて意志は如何にして起るか。元来我々の身体は大体において自己の生命を保持発展する為に自ら適当なる運動をなすように作られて居り、意識はこの運動に副うて発生するので、始は単純なる苦楽の情である。

【解説】

外側の動きを含むと「行為」、内面だけ指せば「意志」と言います。そこで「意志はどう生じるか」が論点になります。最初の意識は快・不快というシンプルな感覚からスタートすると説明しています。

6

【原文】

然るに外界に対する観念が次第に明瞭となり且つ聯想作用が活発になると共に、前の運動は外界刺戟に対して無意識に発せずして、先ず結果の観念を想起し、これよりその手段となるべき運動の観念を伴い、而して後運動に移るという風になる、即ち意志なる者が発生するのである。

【解説】

経験を重ねると「こう動けばこうなる」という結果のイメージが先に浮かび、その後「ではどう動くか」を考えるようになります。これが意志の誕生です。

7

【原文】

夫で意志の起るには先ず運動の方向、意識上にていえば聯想の方向を定むる肉体的若しくは精神的の素因というものがなければならぬ。この者は意識の上には一種の衝動的感情として現われてくる。こはその生受的なると後得的なるとを問わず意志の力とも称すべき者で、爰にこれを動機と名づけて置く。

【解説】

意志にはまず「こうしたい!」という**衝動(動機)**が必要です。生まれつきでも後天的でもかまわず、意志を駆動するエネルギー源と捉えます。

8

【原文】

次に経験に由りて得、聯想に由りて惹起せられたる結果の観念即ち目的、詳しくいえば目的観念という者が右の動機に伴わねばならぬ。この時漸く意志の形が成立するので、これを欲求と名づけ、即ち意志の初位である。

【解説】

動機に結び付く形で「結果のイメージ=目的観念」が現れると欲求が成立します。欲求は意志形成の第一段階です。

9

【原文】

この欲求がただ一つであった時には運動の観念を伴うて動作に発するのであるが、欲求が二つ以上あった時にはいわゆる欲求の競争なる者が起って、そのうち最も有力なる者が意識の主位を占め、動作に発するようになる。これを決意という。

【解説】

欲求が複数あると内面的な競争が起こります。最終的に勝ったものが「決意」として行動へつながります。ここで意志は完成します。

10

【原文】

我々の意志というのはかかる意識現象の全体をさすのであるが、時には狭義においてはいよいよ動作に移る瞬間の作用或は特に決意の如き者をいうこともある。行為の要部は実にこの内面的意識現象たる意志にあるので、外面の動作はその要部ではない。何らかの障碍の為め動作が起らなかったとしても、立派に意志があったのであればこれを行為ということができ、これに反し、動作が起っても充分に意志がなかったならばこれを行為ということはできぬ。

【解説】

「意志」とは欲求→決意まで含む総体を指しますが、狭くは決意の瞬間だけを指す場合もあります。重要なのは意志があれば行為と呼べるという点で、外面的に動かなくても行為は成立すると西田は考えます。

11

【原文】

意識の内面的活動が盛になると、始より意識内の出来事を目的とする意志が起ってくる。かかる場合においても勿論行為と名づけることができる。心理学者は内外というように区別をするが意識現象としては全然同一の性質を具えているのである。

【解説】

内面の想念だけを対象にする意志(たとえば「計算を解く」というメンタル行為)も、立派な行為です。外的動作の有無で分ける心理学上の分類はあっても、本質は同じ意識現象だと述べています。

12

【原文】

右に述べたところは単に行為の要部たる意志の過程を記載したのにすぎないから、今一歩を進んで、意志は如何なる性質の意識現象で、意識の中において如何なる地位を占める者であるかを説明して見よう。心理学から見れば、意志は観念統一の作用である。即ち統覚の一種に属すべき者である。

【解説】

ここからは「意志は意識の中でどんな役割を持つのか」を掘り下げます。心理学的には意志は**観念を統合する働き(統覚)**に分類されます。

13

【原文】

意識における観念結合の作用には二種あって、一つは観念結合の原因が主として外界の事情に存し、意識においては結合の方向が明でなく、受動的と感ぜらるるので、これを聯想といい、一つは結合の原因が意識内にあり、結合の方向が明に意識せられており、意識が能動的に結合すると感ぜらるるので、これを統覚という。

【解説】

観念の結びつきには

聯想(外から刺激され、受動的)

統覚(内から方向づけ、能動的)

の二種類があります。意志は後者に属します。

14

【原文】

然るに右にいったように、意志とは先ず観念結合の方向を定むる目的観念なる者があって、これより従来の経験にて得たる種々の運動観念の中について自己の実現に適当なる観念の結合を構成するので、全く一の統覚作用である。斯く意志が観念統一の作用であるということは、欲求の競争の場合において益々明となる。いわゆる決意とはこの統一の終結にすぎないのである。

【解説】

意志は「目的観念」を軸にして観念を能動的に統合します。決意は統合が完了し、行動に移る合図だと説明されます。

15

【原文】

然らばこの意志の統覚作用と他の統覚作用とは如何なる関係において立ちおるのであるか。意志の外に思惟、想像の作用も同じく統覚作用に属している。これらの作用においても或統一的観念が本となって、これよりその目的に合うように観念を統一するので、観念活動の形式においては全く意志と同一である。

【解説】

意志のほかに思惟(思考)・想像も統覚作用です。形式的には同じ「観念の能動的統合」ですが、目的が異なる点が違いを生みます。

16

【原文】

ただその統一の目的が同じくなく、従って統一の法則が異なっているから、各相異なった意識の作用と考えられているのである。しかし今一層精細に何点において異なり何点において同じきかを考究して見よう。先ず想像と意志とを比較して見ると、想像の目的は自然の模擬であって、意志の目的は自身の運動である。従って想像においては自然の真状態に合うように観念を統一し、意志では自己の欲望に合うように統一するのである。

【解説】

想像:自然や外界を再現することが目的。

意志:自分の行動を実現することが目的。

同じ統覚でもゴールが違うため、法則も変わります。

17

【原文】

しかし精しく考えて見ると、意志の運動の前には必ず先ず一度その運動を想像せねばならず、また自然を想像するには自分が先ずその物になって考えて見なければならぬ。ただ想像というものはどうしても外物を想像するので、自己が全くこれと一致することができず、従って自己の現実でないというような感がする。即ち或事を想像するというのとこれを実行するというのとはどうしても異なるように思われるのである。

【解説】

意志で行動する前には必ず**イメージ(想像)**が入ります。また想像の際には対象と自分が完全に一致できないので、「想像」と「実行」はやはり別物だと感じられます。

18

【原文】

しかし更に一歩を進めて考えて見ると、こは程度の差であって性質の差ではない。想像も美術家の想像において見るが如く入神の域に達すれば、全く自己をその中に没し自己と物と全然一致して、物の活動が直に自己の意志活動と感ぜらるるようにもなるのである。

【解説】

とはいえ「想像と意志の違い」は程度の差にすぎず、本質は同じ統覚作用です。芸術家が「作品と一体化した」と感じるように、想像が極まると意志と区別がつかなくなる場合もあります。

19

【原文】

次に思惟と意志とを比較して見ると、思惟の目的は真理にあるので、その観念結合を支配する法則は論理の法則である。我々は真理とする所の者を必ず意志するとは限らない、また意志する所の者が必ず真理であるとは考えておらぬ。

【解説】

**思惟(論理的思考)**は真理追究が目的で、論理法則に従います。真理だと思ったことを必ず行動に移すわけではないし、行動したことが常に真理とも限りません。ここが意志との違いです。

20

【原文】

しかのみならず、思惟の統一は単に抽象的概念の統一であるが、意志と想像とは具体的観念の統一である。これらの点において思惟と意志とは一見明に区別があって、誰もこれを混ずる者はないのであるがまた能く考えて見ると、この区別も左程に明確にして動かすべからざるものではない。意志の背後にはいつでも相当の理由が潜んでいる。

【解説】

思惟は抽象概念をまとめ、意志・想像は具体的イメージをまとめます。一見はっきり区別できますが、意志の裏にはたいてい論理的理由があり、思惟と切り離せない面もあります。

21

【原文】

その理由は完全ならざるにせよ、とにかく意志は或真理の上に働くものである、即ち思惟に由って成立するのである。これに反し、王陽明が知行同一を主張したように真実の知識は必ず意志の実行を伴わなければならぬ。自分はかく思惟するが、かくは欲せぬというのは未だ真に知らないのである。

【解説】

意志は多かれ少なかれ「自分なりの真理」に基づきます。一方で王陽明の「知行同一」説のように、本当に理解したものは必ず行動に現れる、とも言えます。思惟と意志は根底でつながっているというわけです。

22

【原文】

斯く考えて見ると、思惟、想像、意志の三つの統覚はその根本においては同一の統一作用である。そのうち思惟および想像は物および自己の凡てに関する観念に対する統一作用であるが、意志は特に自己の活動のみに関する観念の統一作用である。これに反し、前者は単に理想的、即ち可能的統一であるが、後者は現実的統一である、即ち統一の極致であるということができる。

【解説】

三つとも同じ統覚作用ですが、

思惟・想像:物や自分を理想的にまとめる(頭の中での可能性)。

意志:自分の行動を現実的にまとめる(現実化を目指す)。

意志は統一作用の最終形とも言えます。

23

【原文】

已に意志の統覚作用における地位を略述した所で、今度は他の観念的結合、即ち聯想および融合との関係を述べよう。聯想については曩に、その観念結合の方向を定むる者は外界にありて内界にないといったが、これは単に程度の上より論じたので、聯想においてもその統一作用が全く内にないとはいわれない。ただ明に意識上に現われぬまでである。

【解説】

ここからは意志と聯想・融合の関係を補足します。聯想も内的統一がゼロではなく、あくまで能動性の「程度差」だと強調しています。

24

【原文】

融合に至っては観念の結合が更に無意識であって、結合作用すら意識しないのであるが、それとて決して内面的統一がないのではない。これを要するに意識現象は凡て意志と同一の形式を具えていて、凡て或意味における意志であるということができる、而してこれらの統一作用の根本となる統一力を自己と名づくるならば、意志はその中にて最も明に自己を発表したものである。それで我々は意志活動において最も明に自己を意識するのである。

【解説】

たとえ無意識の融合であっても背後に統一力(自己)が働いています。結局、あらゆる意識現象は広い意味で意志的だと言えます。その中で意志は自己が最もはっきり現れる場面なので、私たちは行為を通じて自分を強く感じるのです。

おわりに

全文を追いながら見てきたように、西田は「行為=意志を伴う運動」と定義し、動機→目的観念→欲求→決意というプロセスで意志が形づくられると説きました。

さらに意志を「観念の能動的統一(統覚)」と位置づけ、思考や想像、さらには聯想・融合までも程度の違いにすぎず、根底では同じ統一作用だと論じています。

特に意志は自己が最も鮮明に現れるため、人は行為を通じて「私とは何か」を最も強く意識できるのだ、という結論に至ります。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってください(笑)