これから運輸業界が大きく変わりそうです。働き方改革の一環で「物流の2024年問題」と言われている課題が大きくクローズアップされています。物流の2024年問題とは、2024年4月から自動車運転業務(ドライバー)の時間外労働時間に上限が課されることで、多方面に影響が及びそうなさまざまな問題のことです。上限規制の適用を前に、物流業界では対応を始めており、いろいろな取り組みが見られます。現状と今後について考察をしてみました。

これから運輸業界が大きく変わりそうです。働き方改革の一環で「物流の2024年問題」と言われている課題が大きくクローズアップされています。物流の2024年問題とは、2024年4月から自動車運転業務(ドライバー)の時間外労働時間に上限が課されることで、多方面に影響が及びそうなさまざまな問題のことです。上限規制の適用を前に、物流業界では対応を始めており、いろいろな取り組みが見られます。現状と今後について考察をしてみました。

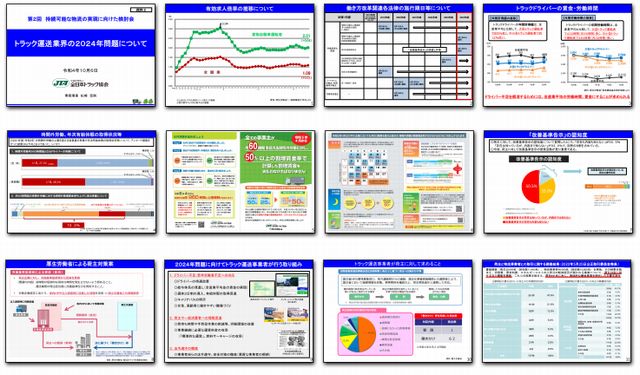

物流の2024年問題

物流にかかわる人たち運輸業界で働く人数はどうなっているか?

国土交通省の統計によると、運輸業界で働く人は約330万人です。その中でもトラック運送業に従事する労働者(事務職を含む)は約191万人と、運輸業界の過半数をしめています。

他の産業と比較すると

・自動車産業:550万人

・建設業:530万人

・運輸業:330万人

・金融・保険業:230万人

・IT業界:110万人

・農業(基幹的従事者):67万人

というで、運輸業界に従事している人の多さがわかりますね。

日本では自動車産業に従事する人が多いのが目立ちますが、国内でもっとも雇用人数に貢献している会社はトヨタ自動車ではありません。正社員と非正規雇用人数を合計した雇用者数で比較すると、トヨタ自動車の20.3万人に対してヤマト運輸が25万人と大きく上回っています。

運輸業界は国内で雇用に貢献してきました。しかし、物流の増加ペースに比較すると人員はそれほど増加していません。

矢野経済研究所によると、1990年から2019年までの30年で物流17業種の売上高は約1.6倍に増加しましたが、従業員数は約1.2倍にしか増加していません。つまり、売上高に対する従業員数の伸び率は低下しています。物流業界が効率化や生産性向上に取り組んできたことがわかりますが、一方で慢性的な人手不足に陥っています。とくに運転手が不足していると言われています。

トラックドライバー不足に拍車がかかる

物流の2024年問題は、2024年4月1日以降にトラックドライバーの時間外労働の上限規制により発生する諸問題です。

以前より物流業界での課題だったトラックドライバーの長時間労働の改善を目指し、自動車運転業務の年間の時間外労働時間上限が1,176時間から、2024年4月1日以降は960時間になります。また、これまでは時間外労働の給与の割増率が25%だったのに対して、改正後は月60時間を超える分には50%以上に引き上げられます。

ドライバーの収入が減少する

ドライバーは走行距離に応じて運行手当が支払われるため、稼働時間が減り、走行距離が短くなると、その分賃金も減少してしまいます。

なかでもタクシーやバス、トラックドライバーは賃金が全職業と比較して低い傾向にあり、これ以上収入が減少すると離職率の増加につながる恐れもあります。

すでに若い人はドライバーの仕事を敬遠する傾向が強いためドライバーの高齢化も進んでいます。

ドライバーがさらに不足する

時間外労働の上限が下がることによって1人当たりの年間の稼働時間が減り、運べる荷物量も減少します。これを補うためにもドライバーを増やす必要がありますが、人手不足が続いているのが現状です。上記のような理由もあり、ドライバーの増員は難しいでしょう。

ドライバーが確保できないと、売上も減少し経営にも影響します。さらに、月60時間を超えた時間外労働の割増率増加により人件費があがると、収益も減少することになります。

荷主の運賃が上昇する

2024年問題の影響として、物流コスト増加によるサービスの値上がりが想定されます。事業を存続させるには、消費者への負担増も避けられないでしょう。つまり、2024年問題は物流業界にとどまらず、物流が支えている食品や生活用品、インフラなどの生活必需品のコスト増大にかかわる課題でもあります。

運輸会社の収益構造が厳しくなる

運輸会社は上記の複合的な要因により経営が厳しくなると言われています。ドライバーの労働時間が減少することで、運送量や配送スピードが低下し、収益が減少する可能性があります。ドライバーの人手不足や高齢化が深刻化し、採用や定着にコストがかかる可能性があります。運賃の値上げや効率化の取り組みを行うことで、収益を維持しようとする可能性があります。

大量輸送やデジタル化などのイノベーションを導入することで、収益を向上させようとするでしょうが、一方で倒産や買収などの再編が進むという憶測もあります。

これからの物流はどうなるか

テクノロジー進化や法改正などの環境変化に伴い、これからの物流業界は大きく変化していくでしょう。

2024年問題が現実化する1年後、その少し先の5年後、そして10年後の物流業界はどのように変化していくでしょうか。

AIに聞いてみました。

ChatGPTの回答

ChatGPTの回答はBINGによるものです。

https://www.bing.com/

日本の運輸業界の2024年問題とは、働き方改革関連法の猶予期間終了によって生じる問題の総称です。具体的には、トラックドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることで、人手不足や輸送量の減少が懸念されています。

この問題に対応するためには、運輸業界だけでなく荷主側も効率化の取り組みをする必要があります。例えば、荷物の集約や配送時間帯の拡大、配送先の変更などの柔軟な対応が求められます。また、運輸業界自体もデジタル技術や自動化技術の導入、価格転嫁や賃金改善などの経営改善を進める必要があります。

運輸業界の業績や収益構造については、2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で営業収益や営業利益が減少しました。特に、旅客鉄道や航空運輸などは大きな打撃を受けました。一方で、宅配便や3PL物流などはネット通販の普及などで需要が増加しました。

今後1年、5年、10年で運輸業界の業績や収益構造がどのように変化するかは、新型コロナウイルス感染症の収束状況やワクチン接種率などによって大きく左右されると考えられます。

また、2024年問題への対応やデジタル技術や自動化技術の活用なども重要な要因となります。運輸業界はこれらの変化に対応しながら、効率性と付加価値を高めるサービスを提供することが求められるでしょう。

GoogleBartの回答

GoogleBartの回答は英語版で聞いて日本語訳したものです。https://bard.google.com/

運輸業界の業績と収益構造が今後1年、5年、10年でどのように変化するかについての私の予測は次のとおりです。

1年後:

運輸業界は、日本では2024年問題の影響を受け続けるでしょう。これにより、輸送サービスの需要が減少し、運送会社の収益が低下します。

5年後:

運輸業界は2024年の問題から回復し始めます。ただし、業界は依然として、新技術との競争の激化やコストの上昇などの課題に直面しています。その結果、運送会社の利益は低水準にとどまる。

10年後:

運輸業界は、自動運転車やドローンなどの新しいテクノロジーによって変革されます。これらの技術は、効率と生産性の向上につながり、運送会社に利益をもたらします。その結果、運送会社の利益は増加します。

今後10年間で運輸業界がどのように変化するかについての具体例をいくつか紹介します。

自動運転車:自動運転車は運輸業界に革命を起こすでしょう。それらは輸送をより効率的、より安全に、そして手頃な価格にします。これは輸送サービスの需要の増加につながり、輸送会社に利益をもたらします。

無人偵察機:ドローンは、荷物の配達やラストマイルの配達など、さまざまな輸送タスクに使用されます。これにより、運送会社に新たな機会が生まれます。

3D印刷:3D印刷は、車両のカスタムパーツやコンポーネントを作成するために使用されます。これにより、運輸業界の効率と生産性が向上します。

人工知能:人工知能は、輸送ネットワークとルートを最適化するために使用されます。これにより、効率と生産性が向上します。

ブロックチェーン:ブロックチェーンは、輸送データの追跡と管理に使用されます。これにより、運輸業界の透明性とセキュリティが向上します。

これらは、今後10年間で運輸業界がどのように変化するかのほんの一例です。運輸業界は急速な変化の時期に直面しており、今後の数年間でどのように進化するかを見るのは興味深いでしょう。

物流2024年問題のまとめ

物流に関しては関係する人が非常に多いので今後の動向や変化にも注目です。

国もこの問題に関与を強めており、様々な情報発信をしています。

以下、参考としたデータ一覧です。

他にも多数のニュース記事や参考資料がネット上にありますので参照してみてください。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってください(笑)