西田哲学館では年間10回の有料哲学講座を実施しています。1回ごとの受講料金は500円ですが、年間2000円のパスポート的なコースもあります。

西田哲学館では年間10回の有料哲学講座を実施しています。1回ごとの受講料金は500円ですが、年間2000円のパスポート的なコースもあります。

私は2024年の哲学講座を年間2000円でフル受講するつもりで申し込みしました。すでに1回スキップしているのでフル参加はできなくなりましたが、本日は本年度2回めの哲学講座に参加しました。

西田哲学館で哲学講座受講

第二回「立山信仰と立山曼荼羅の世界」

〇日時:6月22日(土)13:30~15:30

〇講師:福江 充 氏(北陸大学教授)

〇会場:石川県西田幾多郎記念哲学館 哲学ホール

〇参加費:500円 ※申込不要

参加費は当日受付にてお支払いください。

※西田幾多郎哲学講座の年間受講者は不要。

※年間受講は事前の申し込みが必要です。

年間受講料は2,000円(10回)です。

※申し込みについての問い合わせ先

076-283-6600(メール:nishida-museum@city.kahoku.lg.jp)

本日梅雨入りした北陸地方。今にも泣き出しそうな空模様でしたが雨にはあたりませんでした。

本日の講座は「立山信仰と立山曼荼羅」です

立山信仰とは?

立山信仰は、一般の宗教とは異なる民間信仰です。「立山大権現」という神仏習合の神がキーワードとなります。この信仰は、民俗宗教として広く受け入れられ、多くの人々にとって心の拠り所となっています。

例えば、風邪をひいたときに大病院に行くのが一般的な宗教で、自分に合った薬をドラッグストアで買って治すのが立山信仰に似ています。

歴史と背景

仏教は6世紀に朝鮮半島の百済から伝わりました。日本では、既存の神道と仏教が融合し、神仏習合が生まれました。立山信仰もその一環として、仏(阿弥陀如来)が神(立山大権現)に変身したとされています。像は阿弥陀如来の姿形ですが、地元衆はこれを「立山大権現」と言います。

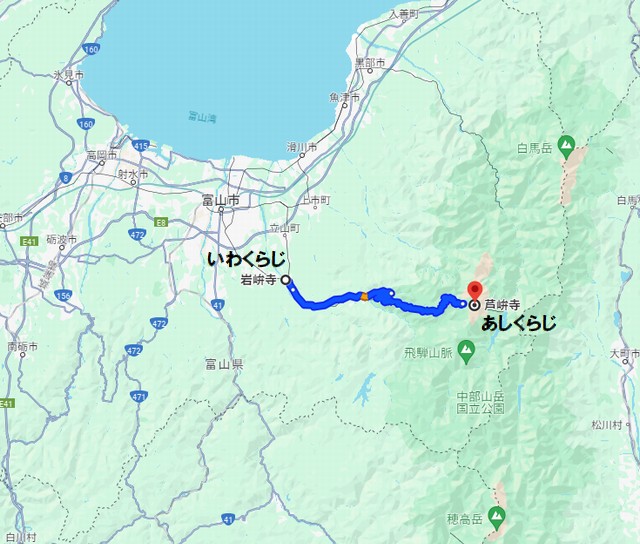

立山信仰の中心地は、富山県立山町の岩峅寺(いわくらじ)と芦峅寺(あしくらじ)です。江戸時代には加賀藩がこの地域を管理し、信仰の中心地として栄えました。

芦峅寺と岩峅寺

岩峅寺は富山平野の一部ですが、芦峅寺は完全に山中です。グーグルマップでは自家用車で1時間半(45.7キロ)かかります。

ウィキペデアには芦峅寺の記事がありました。

立山曼荼羅の魅力

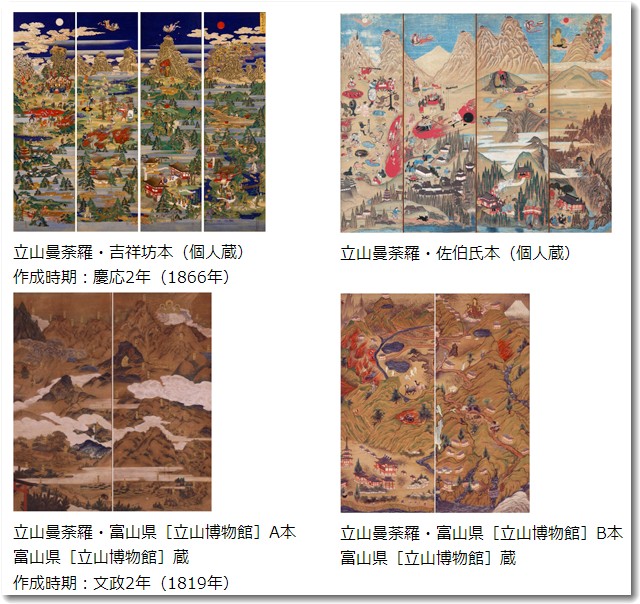

立山曼荼羅は、立山信仰の世界観を描いた掛軸式の絵画です。曼荼羅には、阿弥陀如来と諸菩薩の来迎場面、立山地獄、立山山麓や山中の名所、芦峅寺布橋灌頂会、日輪や月輪などのシンボルが描かれています。

特に立山地獄の描写は、信徒たちを引きつける重要な要素です。一方で、阿弥陀如来の来迎も描かれており、信仰体験としての立山登山は死後の世界を疑似体験するものであるとされています。

画像は富山県のホームページから引用しました。

https://www.pref.toyama.jp/1738/miryokukankou/bunka/bunkazai/3044/exh_0100/exh_0000/exh_1102.html

立山信仰と立山曼荼羅、本日の講座まとめ

立山信仰と立山曼荼羅は、日本の民間信仰と仏教の融合を象徴するものです。これらは、単なる宗教ではなく、地域の歴史や文化と深く結びついたものです。

興味のある方は、ぜひ一度立山の岩峅寺(いわくらじ)と芦峅寺(あしくらじ)エリアなどを訪れて、その魅力を体感してみてください。

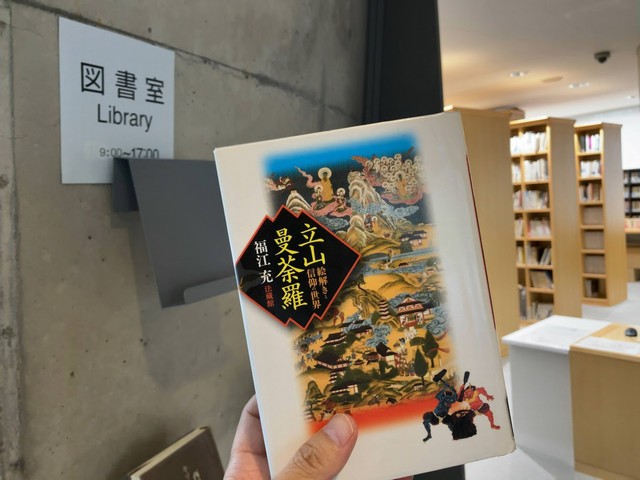

本日講師の福江先生の書籍が図書室の前に展示してありました

講座を終えて図書室の前をとおると、本日講師だった福江先生の書籍が展示してありました。

▼

↑アマゾンの書籍紹介ページです。

立山信仰や立山曼荼羅については初めて聞くことが多かったのですが、知らない世界を知ることができるもの面白いものですね。

本日の自分メモ

本日、講義を受けながらスマホで記録したメモは以下のとおりです。

立山信仰を理解するための必須ポイント

立山信仰という言葉は現代の研究者による造語であり、「立山大権現」ががキーワードになる

立山信仰は民間信仰であり、成立宗教とは違う

立山信仰は、神仏習合宗教である

立山信仰は、民俗宗教である雑感メモ

例えると、風邪を自覚して大病院に行くのが成立宗教で、自分でドラッグストアに行き自分にあうと思う薬を買い自分で処方すること

江戸時代の幕藩体制下では、キリシタンでない証明として寺の檀家になる必要があった→マイナンバーカードのようなもの(いわゆる寺請制度)

寺社奉行が寺院を規制管理することで国民を管理していた仏教はITである

・ITとはなにかと訊ねられると答えられない

・しかしスマホは使っている

このような関係が仏教にもいえる

→説明できることと無自覚に使っていることとの違い西暦500年代に百済(くだら)の国(朝鮮半島)から仏教が伝わった

このとき、既存の神さまという信仰と仏教が混ざり合って普及したのが、神仏習合である

仏(阿弥陀如来)→神(姿がない)→立山大権現(仏が変身した神)

日本の神は大木や大岩や泉にいて、お寺さんは山にある

立山信仰を象徴する場所は、富山県立山町岩峅寺

(いわくらじ)、もう少し山手に入ると芦峅寺(あしくらじ)がある

宿坊(しゅくぼう)がたくさんあった富山平野から立山連峰を見ると剱岳がランドマーク

しかし、芦峅寺からだと大日岳がよく見える芦峅寺善道坊には阿弥陀如来像(実は立山大権現)がまつってあり、宿泊客を招き入れていた

江戸時代、立山信仰の世界は加賀藩に徹頭徹尾支配されていた

加賀藩は立山の管理を山麓の芦峅寺と岩峅寺の衆徒に任せて、さらに立山に対する宗教的権利を芦峅寺と岩峅寺に分与した→徳川幕府が京都の東本願寺と西本願寺に分けて力を削いだやり方を模倣したと考えられる立山に登るのは7月と8月の2ヶ月に限定し、入山するものには税を課し厳しく管理していた

芦峅寺と岩峅寺には、片方に税管理をさせ、片方には出稼ぎ(布教)を許し、収益事業としていた。

布教は段々と広がり、幕末には将軍家にも伝わりつつあった。(蔦姫には立山信仰を知っていた)

特徴として、立山信仰は女人救済の要素があり、信徒には吉原の遊女も多くみられた。

→血の池に由来する血盆経信仰が有名立山曼荼羅

立山曼荼羅とは掛軸式絵画である

画面には立山信仰の山岳景観を背景としてその世界観を巧みな構成で表現されている

芦峅寺や岩峅寺の衆徒が描いたものは内容が正確でも画面構成が美術的に美しくない、そこで外注した絵師に描いてもらうと画面構成が素晴らしくなった画面内容は5つの構成

・阿弥陀如来と諸菩薩の来迎場面

・立山地獄

・立山山麓や山中の名所

・芦峅寺布橋灌頂会

・日輪、月輪など、曼荼羅のシンボル

この要素が参詣者などと共に巧みに描かれている立山地獄

立山は山中に地獄が実在する山として知られていた。

それゆえに、立山衆徒の立山曼荼羅の布教活動には立山地獄にかかわる内容は信徒を惹きつけるための最も重要な話題だった。

立山浄土

立山曼荼羅では地獄の責苦が多数描かれているが、それと相対するように、阿弥陀如来と聖衆の来迎が描かれている。

立山登山は、死後の世界を疑似体験し再生してくるという信仰体験でもある。

このメモをブログ記事に仕立てる作業はChatGPTにやってもらいました。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってください(笑)