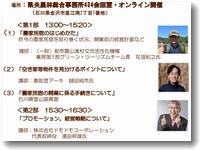

石川県の里山振興室が「農家民宿講座」というセミナーを開催します。二部構成となっており、第一部は農家民宿を始めるための実務などの情報が中心で、第二部はプロモーションや経営戦略などについてになっています。

石川県の里山振興室が「農家民宿講座」というセミナーを開催します。二部構成となっており、第一部は農家民宿を始めるための実務などの情報が中心で、第二部はプロモーションや経営戦略などについてになっています。

この第二部に関しては、私(遠田幹雄)が講師を担当いたします。参加無料ですので関係者は奮ってご参加ください。

農家民宿講座

石川県里山振興室の里山ビジネスサポートデスクの主催です

農家民宿に興味のある方、すでに運営している方へ!

魅力的な農家民宿や農家レストランの運営方法を学びませんか?

参加費無料で学べる貴重な機会です✨

開催日時や会場

🗓 開催日時

📅 令和7年3月19日(水) 13:00~16:30

第1部:13:00~15:20

第2部:15:30~16:30

📍 会場

県央農林総合事務所 404会議室 & オンライン開催

(石川県金沢市直江町2丁目1番地)

講座内容

👨🏫 講座内容

🔸 第1部(13:00~15:20)

① 「農家民宿のはじめかた」

講師:都市農山漁村交流活性化機構 花垣 紀之氏

② 「空き家家物件を見分けるポイントについて」

講師:奥能登アーキ 越田 純市氏

③ 「農家民宿の開業に係る手続きについて」

講師:石川県農林振興課

🔹 第2部(15:30~16:30)

🔥 「プロモーション・経営戦略について」

講師:株式会社ドモドモコーポレーション 代表取締役 遠田 幹雄

申込みや問い合わせについて

📌 申込締切

令和7年3月14日(木)

📩 お申し込み・お問い合わせ

➡ 申込はこちらから(QRコードよりアクセス📷)

📞 電話:076-225-1629

📧 メール:satoyama@pref.ishikawa.lg.jp

申し込みやお問い合わせは、石川県庁内にある里山振興室「里山サポートデスク」まで。

農家民宿を始めるためのシミュレーション

農家民宿の事業計画案をChatGPTで作成してみましょう

能登半島地震では被災した家屋が多く公費解体が進んでいます。人口も減少しており、復旧にはまだまだ長い道のりを感じます。

そんな状況だからこそ、古民家を復旧しリフォームし、農家民宿を始めようとする若い夫婦がいます。(と仮定した事例です)

そのビジネスモデルが適切なのかどうか、そしてうまくいくようにするにはどうすればいいかについて、ChatGPTのDeepResearchを使って分析し、アドバイスをしてもらいました。

前提条件を整理しましょう

農家民宿というビジネスモデルの過去現在に至る環境変化を踏まえて、これから農家民宿をスタートしようとする若い創業者に、希望ある事業計画と注意事項をアドバイスしてください。

農家民宿の事業計画について、より具体的なアドバイスをするために、以下の点を教えてください。

- 対象エリア: 特定の地域や国はありますか?

- 経営規模: 小規模(家族経営)か、中規模(複数の客室を運営)か?

- ターゲット顧客: 国内観光客、海外観光客、農業体験を求める家族連れなど、特定の層はありますか?

- 資金計画: 初期投資の規模や資金調達の方法(自己資金、融資、補助金など)について考えていますか?

- 特に重視したい点: 例えば、持続可能性(エコツーリズム)、地域との連携、食の魅力など、特に注力したいテーマはありますか?

これらの情報をもとに、より実践的で希望あるアドバイスをお届けします。

農家民宿を始める対象エリアは石川県で、特に2024年1月に起きた能登半島地震の復興を祈り、できるだけ金沢より北の能登半島よりの場所を検討しています。全壊を免れた古民家を借りてリフォームすることを想定しています。

若い夫婦2人で、1日1組限定の客をとるイメージです。資金計画としては自己資金500万円程度、ただしリフォーム費用がそれ以上かかるため融資必須で、当面の運転資金も不足気味です。

このことから、ある程度の高単価受注を目指す必要があるため、ターゲット顧客の選定や特徴あるサービスを模索中です。

現実的なプランを検討します

DeepResearchは7分以上調査し考えました。32件の情報源をもとにして以下のような回答を出力してくれました。興味ある方はぜひご一読ください。

ここからがChatGPTの回答です

復興支援の視点

被災地域の現状: 2024年元旦の能登半島地震で北部地域は甚大な被害を受けました。家屋倒壊や道路寸断など生活基盤が揺らぎ、復興が遅れている地域もあります。内閣府のまとめでは死者・行方不明者462人、全壊家屋6,437戸、半壊23,086戸に及びました。震災後インフラ復旧は徐々に進んでおり、少しずつ復興の動きも始まっています。しかし元々人口減少・高齢化が進む地域のため若い担い手がおらず、復旧の人手不足が課題です。

農家民宿の復興貢献: 被災地では観光客誘致による地域経済の再生が期待されています。農家民宿は被災した古民家を活用し、観光収入を得ることで地域復興を下支えできる可能性があります。実際、能登町の農家民宿群「春蘭の里」は震災直後に避難所となり、全国からボランティアを受け入れました。

その後「地震に負けず能登の魅力を再興したい」と一般客や修学旅行の受け入れ再開を決めており、農家民宿を通じて地域に人を呼び戻そうとしています。観光庁も震災・豪雨被災地の観光復興に向け、マーケティング支援や宿泊施設の収益力向上支援など専門家派遣を含む支援事業を開始しています。農家民宿を復興観光コンテンツの一つとして位置づけることで、外部支援と連携した再生が図れます。

行政支援・補助制度: 被災地域では事業者向けの特別支援策が整備されています。例えば、小規模事業者持続化補助金の災害枠では、店舗改装や広告費用に最大200万円(直接被害時)まで補助、被災設備の復旧には石川県なりわい再建支援補助金で最大15億円・補助率3/4の支援枠もあります。

また、石川県の特別融資制度では、新規設備資金や運転資金に無利子(当初5年)・限度額1億円の融資が用意されました。農家民宿開業でもこれら復旧補助や低利融資を活用し、初期投資や運転資金の負担軽減が可能です。さらに農林水産省の農山漁村振興施策(農業近代化資金等)も農家民宿開設に利用でき、自治体によっては開業補助金を設ける例もあります。行政支援策を十分に調査・活用し、資金計画に織り込むことが重要です。

ターゲット顧客の選定

富裕層・ハイエンド層: 高単価を狙うには、富裕層を含むハイエンド志向の旅行者が主なターゲットになります。近年のラグジュアリー旅行者は「本物でユニークでパーソナルな体験」を求め、大規模観光地より小規模で心温まる場所、混雑のない秘境を好む傾向があります。彼らは環境や社会貢献だけでなく、自らの充実感を得られる質の高い旅を重視しています。

能登の静かな里山で一日一組限定の滞在は、この層にとってプライベート感と特別感があり、大きな魅力となるでしょう。また富裕層ファミリーやグループの場合、貸切の空間で気兼ねなく過ごせる点も訴求ポイントです。「人生最高の休日」を演出するため、滞在前からコンシェルジュが要望をヒアリングし、滞在中は専属のバトラーやシェフ、ガイドがもてなすようなテーラーメイドサービスを用意すれば、富裕層顧客の期待に応えられます。

インバウンド(訪日外国人): 訪日客も農村宿泊への関心が高く、ターゲットに含められます。日本の「農泊」は地域資源を生かした食事や体験が楽しめるとあって、欧米豪やアジアの個人旅行者から注目されています。

特に近年は海外からの教育旅行(学校の研修旅行)の受け入れが農村部で進んでおり、小規模な留学生グループや海外の学校団体を誘致する動きがあります。例えば京都府美山町では、日本人大型団体ではなく台湾やオーストラリアなど少人数の海外教育旅行を主なターゲットに据えて成功しています。

農家民宿も通訳アプリ等を活用すれば言語ハードルは下がっており、実際に海外生徒と農家が交流を楽しむ事例も増えています。欧米の個人旅行客に対しては、「里山の暮らし体験」や「伝統文化に触れる宿」としてSNSやOTA(オンライン旅行代理店)で英語発信することで訴求できます。

またハラール対応やベジタリアン対応の食事オプションを整えれば中東や欧米の特殊ニーズ層も取り込めます。インバウンド市場では富裕層の文化体験志向も強いので、能登の伝統行事や工芸体験を組み込んだ高付加価値プランは外国人富裕層にも響くでしょう。

エコツーリズム志向・文化体験層: 自然志向の旅行者やサステナブル志向の富裕層もターゲットとなります。能登半島は里山里海の豊かな生態系が評価され、日本で初めてFAOの世界農業遺産(GIAHS)に認定された地域です。

こうした国際的な称号はエコツーリズム層に訴求力があり、里山保全や有機農業に関心の高い旅行者に「持続可能な旅先」として選ばれる強みとなります。具体的には、環境意識の高い欧米の個人旅行者や日本国内のナチュラリスト層が該当します。

彼らは自然観察や野鳥観察、伝統的な農法見学などのプログラムに価値を感じ、料金より体験内容を重視する傾向があります。また都会の富裕な中高年層で「田舎暮らし体験」や「農村での癒し」を求める層も見込めます。能登の原風景の中で過ごす静かな時間や、星空鑑賞・森林浴といったスローな体験は、この層に響くでしょう。

さらに近年はコロナ後のワーケーション需要もあり、自然に囲まれた一棟貸し古民家はリモートワーク滞在にも好適です。以上のように富裕層インバウンドから国内エコ志向層まで、「高付加価値の体験」を求めるニッチな顧客層を選定し、それぞれに合わせた発信と受け入れ態勢を準備します。

特徴的なサービスの模索

農業・里山体験: 農家民宿ならではの体験プログラムを充実させ、他にはない魅力を打ち出します。能登の里山環境を生かし、季節ごとの農業や自然体験を提供しましょう。例えば田植え・稲刈り、野菜の収穫、山菜採りやキノコ狩りなど、**「自分で採って作って食べる」**一連の体験は人気です。春蘭の里では稲作や山菜採り、川遊び、薪割り、五右衛門風呂焚き、水車での精米といった日常の農村生活を体験でき、普段できない貴重な体験が好評を博しています。

当プランでもゲストが農作業をお手伝いし、その収穫物を使って料理するプログラムを組むことで「参加型の思い出」を提供できます。また夜は囲炉裏を囲んで地元農家と語らうなど、都会では得られない交流を演出します。

星空観察や蛍鑑賞、早朝の森林散策など自然体験も盛り込み、里山の魅力を五感で味わってもらうサービスを検討します。さらに希望者には能登の伝統農法(揚げ浜式製塩や輪島塗の沈金体験に使う漆の木栽培見学など)を学ぶツアーも用意可能です。こうした体験メニューの充実がリピーター作りにつながります。

郷土料理・食の提供: 食事は最大の差別化要素です。能登の新鮮な海の幸・山の幸を贅沢に使い、地産地消の郷土料理でもてなしましょう。高級志向に応えるため、「能登ならではの美食」を演出します。例えば能登牛の炭火焼きや朝どれ魚介の舟盛り、伝統発酵調味料「いしり(魚醤)」を使った鍋料理、能登米の羽釜炊きご飯など、素材と調理法にこだわったコース料理を提供します。

春蘭の里の事例では、器に地元の輪島塗を用い、化学調味料を使わず素材本来の味を生かすという統一コンセプトで料理を提供し、訪日客にも高く評価されました。当プランでも漆器や九谷焼の器で彩り、女将やシェフが料理の由来や素材を説明することで食文化体験として価値を高めます。

また希望に応じて料理教室形式で一緒に郷土料理を作る体験も可能です。味噌造りや漬物づくり、能登大納言小豆を使った和菓子作りといったワークショップも付加サービスとして検討できます。朝食には自家製味噌の味噌汁や能登のお米のおにぎり、地卵の出汁巻きなど素朴ながら上質な「農家の朝ごはん」を提供し、心に残る食体験を演出します。食事はオプション設定も可能ですが、高単価路線であれば基本プランに夕朝食込みとし、「美食宿」の印象を与えると良いでしょう。

文化・伝統体験: 能登ならではの文化体験も差別化ポイントです。北陸の祭り文化は特徴的で、特に能登の夏祭り「キリコ祭り」への参加体験は訪日客にも人気があります。巨大な奉燈(キリコ)を担ぐプログラムは迫力満点で、外国人からも「Uniqueでエキサイティング」と好評です。宿泊者がタイミングよく滞在する際には、地元の祭礼に案内し一緒に参加してもらうサービスを検討します。

また輪島塗の箸作り体験、能登杜氏の酒蔵見学と試飲、揚げ浜塩田での製塩体験など、地域資源を生かした多彩なプログラムを用意します。春蘭の里エリアでは体験メニューが80を超えるほど充実させた結果、国内外から多くの観光客を呼び込むことに成功しました。当宿でも提携できる地域団体や職人と連携し、ゲストの興味に応じて選べる体験カタログを用意すると良いでしょう。

英語ガイド付きの寺社巡り(白山信仰や總持寺祖院など能登の歴史探訪)、塩田や漁村での民俗体験、和太鼓や田楽などの鑑賞体験も考えられます。こうした文化体験の付加によって宿泊以上の価値を提供し、高単価に見合う満足度を生み出します。

高級志向の宿泊設備: 「1日1組限定」の強みを活かし、プライベート空間の快適性とホスピタリティを徹底します。建物は伝統的な古民家の風情を残しつつ、水回りや空調は最新設備にリフォームして清潔で快適な滞在を保証します。例えば貸切の内風呂だけでなく、星空を眺められる露天風呂や五右衛門風呂を設置すれば、特別感が演出できます。寝具も高品質なベッドや寝具を導入し、和室でもふかふかの敷布団で上質な寝心地を提供します。

おもてなし面ではチェックイン時から専任スタッフ(場合によってはオーナー夫妻自ら)が付き、ウェルカムドリンクに地酒や能登のお茶を振る舞うなどパーソナルに対応します。滞在中は専属の案内人=“コンシェルジュ”が付き、周辺観光の送迎やガイド、アクティビティの同行など要望に応じて柔軟に対応します。Zenagi(長野県)の事例では、滞在中ずっとプライベート・バトラーとシェフ、ガイドが付き添いテーラーメイドの体験を提供することで一泊数十万円の価値を生み出しています。

当宿も人員体制に限りはありますが、「専属対応」の意識でサービスを行い、必要に応じて地元通訳ガイド等をスポット手配して高品質な体験を保証します。さらにアメニティも高級旅館並みに充実させ、能登産の素材を使ったオリジナル石鹸や、地元和紙工芸の手作りスリッパなどを用意すれば細部での差別化となります。

チェックアウト時には手書きのメッセージカードや、農産物のお土産(朝採れ野菜や手作り味噌など)を渡すなど、余韻を残す演出も検討します。**「この宿でしか得られない体験」**を徹底追求することがリピーター獲得と口コミ拡散につながります。

事業収支モデルと価格設定

1日1組限定の価格戦略: 一日一組限定の宿は、一組当たりの売上(客単価)を高く設定しないと経営が成り立ちません。適正価格の設定にあたっては、ターゲット層の支払い意欲と提供価値のバランスを考慮します。富裕層向けであれば、1人あたり数万円~十数万円のレンジも視野に入ります。

たとえば長野県の高級古民家リゾート「Zenagi」は1泊2食+体験付きで2名350,000円(サービス料込)という大胆な価格設定ですが、それでも専属スタッフ付きの貸切体験に価値を感じる富裕層を集客できています。一方、もう少しカジュアルな一棟貸切宿では、北海道の農家民宿「ONE and ONLY」が2名まで49,500円(素泊まり)という設定例があります。この宿では追加1名あたり8,800円で、4名利用時合計67,100円となり、繁忙期は2名で平日55,000円・土日60,500円に価格アップしています。

当計画でも、提供サービスの範囲によって価格レンジを設定します。フルコースディナーや送迎・ガイド込みのオールインクルーシブプランであれば1泊あたり夫婦2名で10~15万円程度、素泊まりや朝食のみプランであれば2名5~6万円程度など、複数のプランを用意しニーズに応じた選択肢を与える方法もあります。

高単価に見合う価値訴求として、「収益の一部を震災復興支援に充てます」「持続可能な里山保全のための滞在です」といったストーリーを添えることも価格納得感につながるでしょう。なお価格設定にあたっては競合の旅館・民宿価格も参考にしつつ、原価と利益の試算を行う必要があります。宿泊料に含めるサービス範囲(食事や送迎など)とオプション追加料金の線引きを明確にし、無理なく利益を確保できる料金体系を構築します。

初期投資と資金計画: 古民家を宿泊施設に転用するには改修コストが発生します。一般的に厨房設備、浴室・トイレの新設、防火設備の設置は必須であり、増改築が必要な場合はさらに費用がかさみます。

具体的な初期投資額は物件の状態次第ですが、数百万円から数千万円規模を見込んでおくべきです。例えば客室数2~3部屋程度の小規模宿でも、耐震補強や水回り改修、内装リフォームに加え、家具調度や寝具調達で合計1,000万円以上かかった例もあります。また高級路線にするなら、露天風呂の新設や空調の更新、高品質なインテリア導入などに追加投資が必要です。

これら初期費用については、前述の補助金や低利融資の活用で自己負担を抑えることができます。自己資金だけでなく日本政策金融公庫の「観光事業向け貸付」や農業者向け制度資金(農業近代化資金等)の利用も検討します。大切なのは開業前に詳細な資金計画を立てることです。

マイナビ農業の指南では「収支計画を立てて逆算することで、設備改修にどれだけ費用をかけられるか見える」ので、開業前に必ず資金繰りシミュレーションを行うべきだとされています。設備投資額、調達資金、自己資金割合、返済計画を明確化し、余裕資金も確保しておくことで、開業後の資金ショートを防ぎます。さらにリフォーム中も補助金交付のタイミングや自己資金投入時期を調整し、キャッシュフロー管理を徹底します。

運転資金と収益構造: 開業後、安定軌道に乗るまでの運転資金も手当てしておく必要があります。一日一組限定の場合、宿泊数が限られるため稼働率が収益に直結します。オープン直後は認知度不足から予約が埋まらない可能性もありますので、半年~1年分程度の運転資金(光熱費・人件費・借入返済など)をあらかじめ用意し、赤字期間を乗り越える計画が望ましいです。

損益分岐点の計算も行い、「年間○泊の予約で黒字転換」など目標を設定します。例えば1泊5万円のプランで年間200泊(約0.55組/日ペース)受注できれば売上1億円となり、大方の固定費を賄える、といったシミュレーションです。

収益構造を強固にするには、客単価アップ策と閑散期対策がポイントです。客単価については宿泊料のほかに有料オプション(追加体験やドリンク類、物販)を用意し、一組当たりの総売上を伸ばします。地元の銘酒やクラフトビール、記念日の花束やケーキ、貸切車での観光ツアーなどオプション販売でプラスアルファの収益を得ます。物販では自家製のお米や野菜、加工品をお土産販売したり、滞在中に気に入った調度品(食器やアメニティ)を購入できるようにすると効果的です。

閑散期対策としては、冬場など観光客が少ない時期に地元企業の研修利用や、ワーケーション誘致で長期貸切プランを販売するなど稼働率確保に努めます。固定費の圧縮も重要で、家族経営で人件費を抑えつつ、繁忙期のみアルバイトを入れるなど柔軟に対応します。エネルギー自給(薪ボイラー活用等)で光熱費削減や、空き時間に農作業を行い農産物収入を得るといった副収入策も収益安定に寄与します。

最終的には、宿泊収入だけに依存せず「宿+体験+産品販売」の複合収益モデルを築くことで、持続可能な経営基盤を構築します。

競争環境と成功事例

既存の農家民宿との競合: 能登半島北部にはすでに多くの農家民宿が存在します。代表的なのは能登町の「春蘭の里」エリアで、周辺4市町にまたがり約50軒もの農家民宿が営業しています。

また珠洲市や輪島市にも古民家を活用した宿(例:農家民宿こずえ、古民家奈良木など)が点在しており、観光客の受け入れを行っています。これら既存民宿の多くは地域のグリーンツーリズム推進の中で生まれたもので、価格帯は素泊まり5,000~6,000円台から、2食付きでも1人1万円前後と比較的廉価です。

サービス内容も家庭的なおもてなしや農作業体験、田舎料理提供などが中心で、教育旅行や合宿的な利用が多い傾向です。従って、高級志向・一組限定という路線で直接競合する宿は現状ほとんどありません。差別化ポイントが明確である分、自身の市場ポジション(ラグジュアリー農家民宿)を確立しやすい環境と言えます。

ただし低価格帯の農家民宿が多い地域ゆえに、地元の相場感から見ると当プランの価格は割高に映る可能性があります。

そのため、「なぜ高額でも泊まる価値があるのか」を明確に打ち出し、単なる宿泊ではないプレミアム体験であることを訴求する必要があります。また既存民宿群とも敵対ではなく協調関係を築くことが望ましいです。

例えば春蘭の里の協議会に参画し、地域全体のPRイベントや情報発信に協力することで、ネットワークの一員として認知度向上を図ります。競合というより**「能登の農泊」全体を盛り上げる仲間**として連携し、繁忙期はお互い送客し合うなどウィンウィンを目指す戦略が有効でしょう。

参考になる成功事例: 春蘭の里は農家民宿の成功モデルとして全国的にも知られています。限界集落と呼ばれた能登町でしたが、少子高齢化打開策として1997年に農家民宿1軒からスタートし、2000年代に入ってから次々と仲間を増やし、2009年に30軒、2016年には49軒まで拡大しました。その過程で**「コンセプトの統一」と「体験メニューの充実」**に注力したことが成功の鍵となりました。

具体的には、「1日1組限定で囲炉裏のある古民家に迎え、主人が密に交流する」「料理は地元食材にこだわり、調味料も手作り」「器は輪島塗を使用」といった統一方針を各民宿で徹底し、どの宿に泊まっても能登の暮らしの温かみを感じられるようにしたのです。さらに季節ごとの体験を80種類以上開発し、巨大キリコ担ぎや稲刈り体験など他地域にはないプログラムを提供しました。

これにより口コミで評判が広がり、能登町には外国人観光客も増加。2014年には中国・台湾・タイ・イスラエルなどから約1,700人もの海外ゲストが訪れるまでになりました。

この事例から学べるのは、地域資源の磨き上げと一貫したブランド作りです。当計画でも春蘭の里にならい、「能登の豊かさを体感できる唯一無二の宿」というブランドコンセプトを貫きます。また、宿泊者の体験談やレビューを蓄積し発信していくことで信頼を構築し、メディアにも取り上げられるような話題作りを狙います。もう一つの成功例としては、京都府伊根町なども参考になります。伊根町では古民家の舟屋を宿泊に活用し、景観と地域文化を売りに高付加価値化に成功しました。

共通するのは「地域ならではの資産を唯一無二の宿泊商品にした」点です。能登の場合は里山里海の暮らしそのものが資産ですから、それを洗練された形で提供することが成功の近道でしょう。

運営上のノウハウ: 農家民宿を継続的に成功させるには、お客様満足と地域巻き込みの両面でノウハウが求められます。

まずお客様満足については、「また来たい」「誰かに薦めたい」と思っていただける体験を提供し続けることです。小規模ゆえに口コミの影響が大きいため、初回のゲスト一組一組を大切にお迎えし、丁寧なフィードバックを得てサービス改善を図ります。ゲストブックやSNSで感想を集め、要望には迅速に対応していくPDCA姿勢が必要です。

次に地域巻き込みでは、地元の協力なしに農家民宿業は成り立たない点を肝に銘じます。春蘭の里も地域住民と協働で運営されており、自治体や観光協会との連携も密接です。当宿も地元行政・観光団体のイベントやモニターツアーに積極参加し、「能登=農家民宿」の発信に貢献します。

また近隣農家から食材を仕入れたり、伝統芸能保存会に協力を仰いだりと、地域経済に波及する仕組みを作ります。それにより地域から信頼され、困ったときに助け合える関係性を築けます。さらに運営面では、予約管理や衛生管理など旅館業法上の遵守事項にも注意が必要です。少人数とはいえ旅館業の営業許可を取得し、定期的な清掃と消毒、消防設備の点検などは怠らず、安全・安心を最優先します。その上で、小回りの利く家族経営の強みを活かし、柔軟なサービス提供やお客様毎のカスタマイズ対応を続けていきます。

「希望ある事業計画」とするためには、地域の希望にも応え、来訪者の希望も満たす二重の意味でのホスピタリティ精神が何より重要です。これらを踏まえ計画を推進すれば、能登半島北部での農家民宿事業は地域に新たな希望をもたらす成功モデルとなり得るでしょう。

以上の調査結果を基に、地域復興に寄与しつつ持続的に発展できる農家民宿事業計画をご提案いたしました。震災を乗り越えた能登の地で、豊かな里山里海の魅力を発信し、多くの人に「もう一度訪れたい」と思われる宿を目指していただきたいと思います。今後の事業計画のご参考になれば幸いです。

まとめ

農家民宿を成功させるために

ビジネスプランについては、対話型の生成AIサービスを使うことで、遠慮すること無く何度でもブラッシュアップすることができます。ぜひ、成功確率の高い事業計画に育て上げてチャレンジしてください。

今回のChatGPTの回答内容は上記のリンクからご覧いただけます。

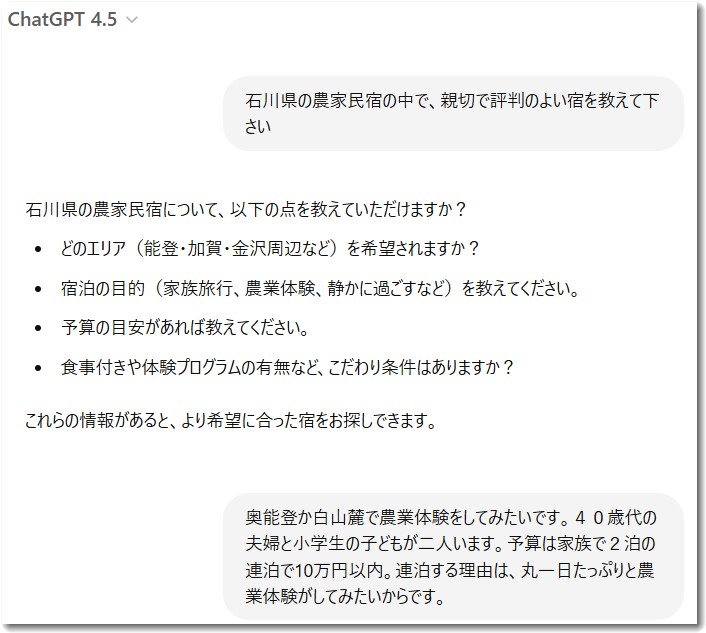

評判のよい農家民宿をDeepResearchで検索

また、評判のよい農家民宿をDeepResearchで検索して調べた結果もここに記録を残しておきますね。

このDeepResearchで紹介されたのは2件でした。

奥能登の「農家民宿 江戸」と白山麓の「一里野高原ホテルろあん」です。

ともに親切なホストと充実の農業体験プランが評判の宿です。自然に囲まれた環境で1日じっくり農作業を体験し、美味しい郷土料理に舌鼓を打ちながら、ご家族4人で心温まる田舎宿泊を楽しめるでしょう。それぞれ公式サイトや口コミでも高評価を得ている宿ですので、ご希望に合わせてぜひご検討ください。

ということでした。

このようにAI検索で表示されるようになることも重要です。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってください(笑)