つい、うっかり、参加のポチっを押してしまいましたので参加しました。(笑)

つい、うっかり、参加のポチっを押してしまいましたので参加しました。(笑)

「うっかり」という名称の哲学対話の場を名ファシリテーターの岡野利明さんが主催されています。毎月、ZOOMなどで開催されているようです。私は今回が初参加です。テーマは「他者理解」でした。

「他者理解」ってなんだろう?――うっかり哲学で見つけた深い問い

本日のブログでは、4月5日に開催された「うっかり哲学」の対話会でのテーマ「他者理解」について、みなさんのやりとりをもとに振り返ってみたいと思います。

Zoomでつながった参加者たちが、ゆるやかに、でも時に鋭く交わした“哲学的雑談”。

そこから浮かび上がったのは、私たちが日々当たり前のように使っている「理解する」という言葉が、実はとても深く、そして複雑なものであるということでした。

「わかってくれてる」と感じた瞬間

会の冒頭では、「他者理解ってどんなこと?」という問いかけからスタート。

ある参加者が、自分のつらいときに、そっと「大変だったね」と声をかけてもらった経験を話してくれました。「あの一言で救われた」と語るそのエピソードには、他者に“理解されること”の力がぎゅっと詰まっていました。

でも一方で、「うなずいてくれてても、実は心の中では反対意見を持っていたりすることもある」といった声も。つまり、「共感してくれてるように見えても、それが本当かどうかはわからない」という、ちょっと大人なリアルな視点も。

まず「自分」を理解してるの?

「他者理解」の話を進めるうちに、何人かの参加者が言い出したのは、「そもそも自分を理解してるのか?」というテーマ。

「本当の自分って何だろう?」 「昨日の自分と今日の自分、同じなの?」 「自分は幻想なんじゃないか?」

そんな問いがぽんぽん飛び出してくるのが、この会の面白さ。参加者の一人は、「人間って、実はかなり自己中心的なんだと思う」と率直に語っていました。

パターン分けは理解の入り口?

また別の話題では、「人をタイプで分けることで理解しやすくなる」という意見も。

DISC理論や動物占い、血液型性格診断など、ある程度の“型”を知ることで、他人との関わり方が少しスムーズになることもある。

ただし、「型にはめすぎると、その人の本質を見逃すかも」という注意もあがっていました。

理解って、感情?それとも分析?

「理解とは、記憶と学習の先にあるもの?」

「それとも、身体が自然に動いてしまうような“情緒”や“つながり”の感覚?」

こんな問いも会の後半では深まっていきます。

「AIは記憶と学習は得意だけど、“理解”はできてるって思えない」という意見もありました。

だからこそ、人間の“身体性”や“感情”が理解のカギなんじゃないか、という見方が多くの共感を呼んでいました。

理解したい?それとも、しなければならない?

さらに印象的だったのは、「理解したいから理解する」のか、「関係上、理解しなければならないから理解する」のか、という視点。

たとえば、職場や家庭、福祉や教育の現場では、好き嫌いに関係なく“理解せざるをえない”状況があるわけで…。それって、なかなか大変なことですよね。

災害が人をつなげることも

話題は、災害時の人間関係にも広がっていきました。

能登半島地震のような状況では、まったく知らない人同士が助け合い、心を寄せ合うことがあります。そんなとき、「他者を理解しようとする力」が自然と引き出されるのかもしれません。

最後に:理解って、きっと終わりがない

「理解ってなんだろう?」

「そもそも理解できるの?」

そんな堂々巡りのような問いこそが、私たちが人と向き合ううえでとても大切なことなのかもしれません。

参加者の一人は、「理解しようとする気持ちそのものが大事なんだ」と語っていました。

たとえ完璧に理解できなくても、そこに向かう姿勢があるだけで、関係はきっと少しずつ変わっていくんだと思います。

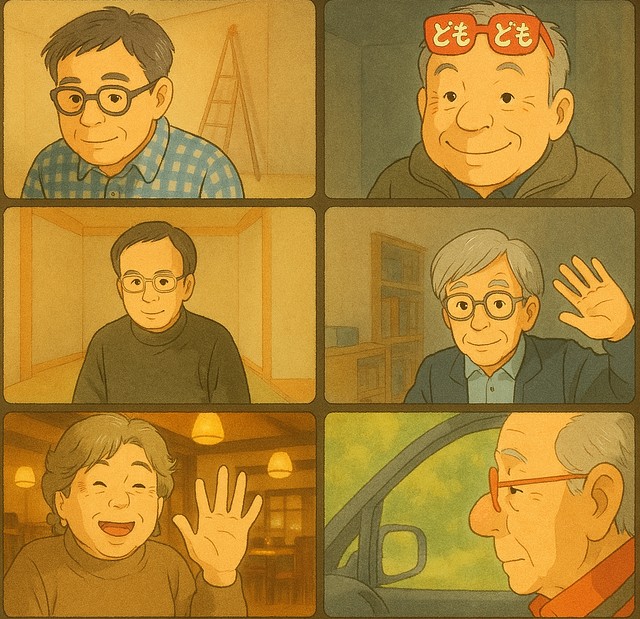

この画像はZOOMのスクショをChatGPTでジブリスタジオ風のイラストに生成してということで作成しました。このイラストはとってもいい出来です。生成AIは、ちゃんとこのミーティング内容を理解しているのでしょうか?

謎ですが、生成AI、すごいですね。

次回は5月3日(土)の13:30から開催だそうです

さて、次回のテーマは「豊かな人生とは何か?」だそうです。

また新しい問いが、きっとあなた自身の中の“答え”を引き出してくれるかもしれません。

うっかり、ふらりと参加してみるのもアリかも?

この哲学対話の場「うっかり」を主催しているのは、合同会社矢蔵谷セッションズの岡野利明さんです。

このような場に興味を持ったり参加をしたいと思ったかたは上記のホームページからお問い合わせください。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってください(笑)