最近では、多様なクラウドサービスが提供されており、業務効率化の選択肢が広がっています。さらにChatGPTなどAIの発展普及もあり、目移りが激しい状態になっていますね。あまりにもクラウドサービスの選択肢が多いため、「どのサービスを選べばよいかわからない」と悩む経営者の方も少なくありません。

最近では、多様なクラウドサービスが提供されており、業務効率化の選択肢が広がっています。さらにChatGPTなどAIの発展普及もあり、目移りが激しい状態になっていますね。あまりにもクラウドサービスの選択肢が多いため、「どのサービスを選べばよいかわからない」と悩む経営者の方も少なくありません。

そこで、ここではクラウドサービスの代表格である「Microsoft 365」と「Google Workspace」の2つに絞り、比較検討してみました。

クラウドサービスの選択

中小企業においてもIT化やDX(デジタル・トランスフォーメーション)が進んでいます。

特に最近は、クラウドサービスを利用して業務効率化を進める会社が増えています。ただ、「Microsoft 365(旧Office 365)」と「Google Workspace(旧G Suite)」のどちらが自社に合っているのか迷うことも多いでしょう。

この記事では、PCを使う従業員が5人以下の中小企業向けに、「Microsoft 365」と「Google Workspace」のメリット・デメリットをわかりやすく解説し、最適なクラウドサービス選びをサポートします。

Microsoft 365のメリットとデメリット

メリット

- Microsoft Officeとの互換性が抜群 Word、Excel、PowerPointを頻繁に使う企業ではMicrosoft 365がおすすめです。外部の取引先と頻繁にOffice文書をやり取りする場合でも、書式やレイアウト崩れの心配がありません。

- 業務ツールが一元化され効率アップ メール(Outlook)、オンライン会議(Teams)、ファイル共有(OneDrive)、予定表などが一つのアプリ内で連携するため、業務の効率化が進みます。

- 高いセキュリティ性能 Microsoftはセキュリティ対策が充実しており、迷惑メールやフィッシングメール対策も強力です。特に迷惑メール対策では、現在のメール環境よりも大幅に改善されます。

デメリット

- コストがやや高め Microsoft 365は機能が豊富な分、月額費用は若干高めです(1人あたり月額約1,300円程度)。ただし、これまで複数のツールを別々に契約していた企業では、トータルで見るとコスト削減になる場合もあります。

- 機能が多く使いこなすまでに慣れが必要 初めてTeamsなどを導入すると、Zoomなどと比較して操作に戸惑う可能性があります。社員への事前説明や使い方のトレーニングが必要になることもあります。

- スマホ対応が弱い スマホやタブレットで業務をすることもありますね。その際のOSはiOSかAndroidになりますが、そのさいのOffice製品を使うのが少し困難です。

- 生成AIのCopilotが不安定 Microsoftの生成AIはCopilotというサービス名です。現在はOpenAIのChatGPTが使われていますが、将来はMicrosoft自社開発のAIに置き換えられるそうです。安定して使えるChatGPTでなくなってしまうのが少し不安です。

Google Workspaceのメリットとデメリット

メリット

- コストがリーズナブル Google Workspaceはシンプルで低価格な料金体系です(1人あたり月額680円〜)。特に少人数の中小企業にとってはコスト面で非常に魅力的です。

- 直感的で使いやすいUI GmailやGoogleドライブ、Googleカレンダーなど、直感的な操作が可能でITリテラシーが中級レベルの従業員でもすぐに使いこなせます。

- 強力な迷惑メールフィルター Gmailは迷惑メールのフィルタリングが非常に優秀で、スパム処理の手間が大幅に減ります。迷惑メールに困っている企業には大きなメリットです。

- スマホ対応がよい Googleのクラウドサービスはスマホ対応がバッチリです。AndroidだとGoogleのOSなのでストレス無く使えます。またiOSでもGoogle Workspaceの相性はよいので問題なく利用できます。

- 生成AIが優秀 Googleの生成AIサービスはGeminiです。現在のGeminiはChatGPTを上回るくらいの高性能になっています。もともとAIといえばGoogleというくらい技術力がありますので、将来のAIエージェント活用についても期待が持てます。

デメリット

- Microsoft Officeとの互換性に不安がある GoogleドキュメントやスプレッドシートはOffice文書の編集・変換ができますが、複雑な書式やExcelのマクロがある文書の場合、完全には再現できません。外部企業とのOfficeファイルのやり取りが多い場合、少し手間がかかることがあります。

- オフライン作業が制限される Google Workspaceはオンライン環境での使用が基本です。インターネット接続が不安定な環境では作業効率が下がる可能性があります。

結局どちらを選ぶべき?

Officeファイルの扱いが多いのならMicrosoft365

従業員が5人以下で、外部の取引先とのOfficeファイルのやり取りが多い企業には、ズバリ「Microsoft 365」がおすすめです。Microsoft 365なら、Officeファイルのやり取りのストレスを最小限に抑え、社内外でスムーズな情報共有が実現できます。

コスト重視で合理化追求ならGoogle Workspace

一方、コストを徹底的に抑えたい、社内の書類がPDF中心でOfficeファイルをほとんど使わないという企業であれば、「Google Workspace」も非常に魅力的な選択肢となります。とくに、PCだけでなくスマホやタブレットでも業務をするのなら「Google Workspace」は相性抜群です。

ChatGPTのDeepResearchに選んでもらうと、これです!

ChatGPTにはDeepResearchという深く調べて回答してくれるサービスがあります。そのChatGPTのDeepResearchで調べて、どっちがいいかを提案してもらいました。

上記に詳しく解説していますので、興味あるかたはこのnote記事もご覧になってみてください。note記事は約13000文字ありますので読み応えありますよ(笑)

なお、ハイブリッドで使う方法もあります

また、どちらにも統一せず、使いたい機能を備えたクラウドサービスを自由に組み合わせて使う「ハイブリッド型」という選択肢もあります。

特に

・Dropboxをクラウドストレージとして使い続けたい

・オンラインミーティングはZOOMが安定しているので使いたい

・迷惑メール対策はGmailを使いたい

・OfficeソフトはPCにインストールされたものを使いたい

・生成AIはChatGPTやPerplexityなどを使いたい

というようないいとこどりの使い分けをすることもできます。

上記のチョイスは、Microsoftのクラウドサービスは使わない、GoogleはGmailやカレンダーなど無料で使えるものだけ使う、というような合理的選択をしています。

ハイブリッド型は必要な機能だけを取り入れられる柔軟さが魅力です。特にこれからますます拡張されていくであろう生成AIサービスに関して、どのAIサービスを使うのがいいかという自由度が高いです。

一方で、情報管理やセキュリティ対策が複雑になる可能性もあります。自社の業務スタイルや予算に合わせて、最適なクラウドサービスを選んでください。

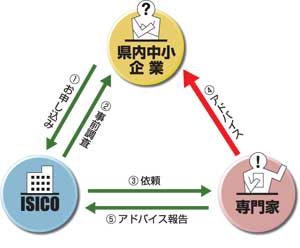

このような悩みに関して、自社に適合したDXツールの選択や活用方法についての相談や助言に関して当社は対応しています。

無料相談や専門家派遣制度がありますので、興味ある経営者の方はご覧になってみてください。

この記事を書いた遠田幹雄は中小企業診断士です

遠田幹雄は経営コンサルティング企業の株式会社ドモドモコーポレーション代表取締役。石川県かほく市に本社があり金沢市を中心とした北陸三県を主な活動エリアとする経営コンサルタントです。

小規模事業者や中小企業を対象として、経営戦略立案とその後の実行支援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブランド構築等に係る総合的なコンサルティング活動を展開しています。実際にはWEBマーケティングやIT系のご依頼が多いです。

民民での直接契約を中心としていますが、商工三団体などの支援機関が主催するセミナー講師を年間数十回担当したり、支援機関の専門家派遣や中小企業基盤整備機構の経営窓口相談に対応したりもしています。

保有資格:中小企業診断士、情報処理技術者など

会社概要およびプロフィールは株式会社ドモドモコーポレーションの会社案内にて紹介していますので興味ある方はご覧ください。

お問い合わせは電話ではなくお問い合わせフォームからメールにておねがいします。新規の電話番号からの電話は受信しないことにしていますのでご了承ください。

【反応していただけると喜びます(笑)】

記事内容が役にたったとか共感したとかで、なにか反応をしたいという場合はTwitterやフェイスブックなどのSNSで反応いただけるとうれしいです。

遠田幹雄が利用しているSNSは以下のとおりです。

facebook https://www.facebook.com/tohdamikio

ツイッター https://twitter.com/tohdamikio

LINE https://lin.ee/igN7saM

チャットワーク https://www.chatwork.com/tohda

また、投げ銭システムも用意しましたのでお気持ちがあればクレジット決済などでもお支払いいただけます。

※投げ銭はスクエアの「寄付」というシステムに変更しています(2025年1月6日)

※投げ銭は100円からOKです。シャレですので笑ってください(笑)