著作や執筆寄稿

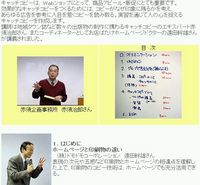

著作や執筆寄稿 中小企業基盤整備機構J-Net21のIT活用コンテンツ(平成17年度)に遠田の取材記事が公開される

中小企業基盤整備機構のJ-Net21のIT活用コンテンツ(平成17年度)に遠田の取材記事が掲載された。取材対象は石川県酒造組合連合会のITネットワーク活用についてだ。内容は、地元の酒造メーカー(酒蔵)がITを活用して新ビジネスを展開するためのITインフラ構築についてだ。石川県酒造組合連合会の詳しい記事内容はより。さて、昨日は4位。今日は何位かな?⇒

著作や執筆寄稿

著作や執筆寄稿  中小企業診断士

中小企業診断士  年始のご挨拶/年賀状

年始のご挨拶/年賀状  中小企業診断士

中小企業診断士  中小企業診断士

中小企業診断士  バランススコアカード

バランススコアカード  バランススコアカード

バランススコアカード  中小企業診断士

中小企業診断士  株式会社ドモドモコーポレーション

株式会社ドモドモコーポレーション  バランススコアカード

バランススコアカード  プレスリリース

プレスリリース  著作や執筆寄稿

著作や執筆寄稿  ITコーディネータ

ITコーディネータ  中小企業診断士

中小企業診断士  ITコーディネータ

ITコーディネータ  中小企業診断士

中小企業診断士  中小企業診断士

中小企業診断士  年始のご挨拶/年賀状

年始のご挨拶/年賀状  バランススコアカード

バランススコアカード  著作や執筆寄稿

著作や執筆寄稿